広島県の修道高等学校の修学旅行の芸術コースをARDAが担当

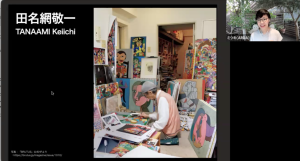

田名網敬一に夢中になる高校生に、大人ファシリテーター「ユウキュウさん」もドキドキ

探求型修学旅行

広島県の名門男子校、修道高等学校。その修学旅行では、最先端の科学技術や日本の芸術文化を学ぶ機会として、宇宙、金融、サスティナブルなど様々な分野の専門機関と連携した体験プログラムに取り組んでいます。

ARDAが芸術コースを担当するのは2023年に続いて2回目。2024年夏に開催した2回のオンライン授業を経て、9月30日の修学旅行初日に、国立新美術館の「田名網敬一 記憶の冒険」展で半日の展覧会鑑賞を行いました。

修道高等学校では高校1年時に10回程度のVTSを経験しているので、アート作品の解釈の多様性や、不確実な仮説を考え続ける面白さを知っています。そこで、本プログラムでは2つの目標を立てました。一つは作者や作品が生まれた背景を知り、歴史や美術史の知識も踏まえて思考すること、もう一つはファシリテーター役も生徒が行うことで、更にアクティブに学んでいくことです。

美術館訪問に向けた2回のオンライン事前授業

1回目の事前授業では、訪問する国立新美術館と田名網敬一展について簡単に紹介した後、背景も知らないまま対話鑑賞! VTSのファシリテーションについて2、3のポイントを伝えただけで、生徒たちにファシリテーター役もやってもらいました。興味を持ってもらえるか?という私たちの心配をよそに、対話鑑賞になった途端に食い入るように作品をみながら途切れることなく意見が続き、多彩な意見で活発に盛り上がる様子がオンラインの画面越しに見られました。担当の先生も「こんなにちゃんと進行できてまとまると思わなかった!」。

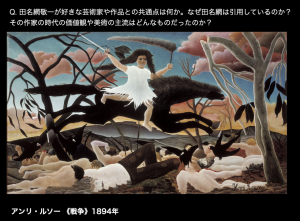

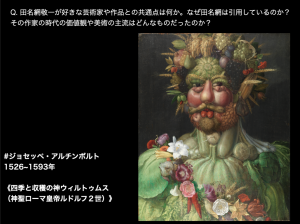

2回目の事前授業は、現代アートを見るためのコツとして、美術史的なレクチャーからはじまりました。現代アートに至るまでの美術作品の変遷を踏まえた上で、現代アートとは何か、なぜアートやアーティストのあり方が現代社会に求められているのかを解説。自由に感じたことを話すだけではなく、より深い問いをもって、アートについて考える道標に。後半のグループワークでは、田名網敬一作品の中で繰り返しモチーフとして登場するアルチンボルトやダリ、ピカソやルソー、そして若冲らの作品や作家について調べ、その上で作品が与える印象を議論しました。

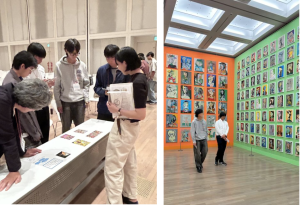

美術館訪問当日!社会人鑑賞コミュニケーターと鑑賞

いよいよ美術館訪問当日。

このプログラムでは、「対話鑑賞ファシリテーション養成講座」の鑑賞コミュニケーターが一緒に活動します。多様な業界で活躍する現役バリバリのビジネスパーソンである彼ら彼女らは、高校生とアート鑑賞するために有給休暇をとってまで駆けつける「ユウキュウさん」と呼ばれます。

![]() 展示室に行く前に、田名網敬一に関するキーワード・カードと作品図版カードを使ったグループワーク。事前授業で調べたフックとなる言葉やモチーフをおさらいしたあと、作品が待つ展示室をまずは一人で楽しみます。アルチンボルトやルソーらの作品カードとキーワードを手に持ちながら展示室を歩くことで、膨大な作品の中から、自分なりに鑑賞ポイントをみつけていたようです。

展示室に行く前に、田名網敬一に関するキーワード・カードと作品図版カードを使ったグループワーク。事前授業で調べたフックとなる言葉やモチーフをおさらいしたあと、作品が待つ展示室をまずは一人で楽しみます。アルチンボルトやルソーらの作品カードとキーワードを手に持ちながら展示室を歩くことで、膨大な作品の中から、自分なりに鑑賞ポイントをみつけていたようです。

生徒がファシリテーター

個人で展覧会を巡ったあとは、小グループで鑑賞。展示室で生徒がファシリテーターとなり、自ら選んだ作品で対話鑑賞です。ボキャブラリーも知識も豊富な生徒たちは、言い換えが上手く、鑑賞者としても発想が豊かで、大人たちが膝を打つような場面がたくさんありました。

流暢に言葉が出る場面があるかと思えば、「言いたいことはあるんだけど(喉のところまできているんだけど)うまく言葉にできない」と言い淀みながらも、言語化を放棄することなく果敢にチャレンジ。達成して喜びを滲ませた表情も見られました。

《螺旋の松》2009年

「ファシリテーターが選んだ作品で対話鑑賞」というこの時間では、対話の冒頭で「なぜこの作品を選んだかをまず話したい」と申し出たり、最後に「自分も意見を言っていいですか?」と自ら意見を述べるなど、作品への熱い思いを語ってくれる場面も。皆がそれを受け止め、作品についてさらに真剣に意見を交わしていました。

「松はよく描かれているが、この作品は背景が他と明らかに違っている。北斎の波のモチーフからドットに繋がっているのがすごく印象的なこの作品についてみんなで話したかった!」

《死と再生のドラマ》2019年

対話の最後に、ユウキュウさんから生徒たちに4つの質問が投げかけられました。その一つが「田名網敬一が批判的にみたものとは?」。これまでの対話からさらに異なるステージへの思考が促され、新たな言葉となって現れてきました。

![]() 「『批判的』という言葉があったけど、この作品は、生=ポジティブ、死=ネガティブという固定概念は『本当にそうなの?』と問うているように感じた。」

「『批判的』という言葉があったけど、この作品は、生=ポジティブ、死=ネガティブという固定概念は『本当にそうなの?』と問うているように感じた。」

《呼吸・光》2023年

「歴史的なことが描かれてはいるけれど、いい悪いではなく、同じ分量で共存して置かれているところが評価されているのかもしれない。」

「視覚の誘導があるが、どこに着目するかで立ち上がってくるストーリーが違ってくる。」

「田名網の作品は好きか嫌いかだと嫌いの部類に入るが、それは作品の中の要素が多くて余白がないからだと思った。でも余白がなくて息苦しいくらい詰まっているのに、全体のバランスがとれているところがすごい。」

「対話型鑑賞の認識が変わった」

展示室から戻って、担当学芸員さんから、作者とのエピソードや人となりについても話していただきました。田名網さんの様子を熱心に聞く生徒たちの嬉しそうな表情も印象的でした。

最後の振り返りでは、こんな感想を話してくれました。

最後の振り返りでは、こんな感想を話してくれました。

「これまでの対話型鑑賞では、早く結論が知りたい、という風に考えていた。今回は事前に情報を知ったり、何かしかけがあって対話したり、いろんな角度から作品にアプローチできて楽しかった。多面的に考えることができて、対話型鑑賞の認識が変わった。」

対話鑑賞は、論理的思考の左脳と、感覚をつかさどる右脳の両方をバランスよく使うことで脳を鍛え活性化させるとも言われています。一人の作家の膨大な作品と人生、その熱量を全身で受け止めながら、自分の想いを言語化しようともがき、徹底的に考え抜いた時間は、まさに全脳フル稼働で作品を味わう、対話鑑賞の醍醐味を体感するものだったと思います。

若い人たちの作品への熱い眼差しと考え続ける意志、真摯な言葉の数々は、「ユウキュウさん」にとっても、忘れられないプログラムとなりました。(担当:桑原和美)

修道高等学校修学旅行 芸術コース「美術館訪問プログラム」

国立新美術館「田名網敬一 記憶の冒険」展

実施:2024年7月16日、9月4日(事前授業)、9月30日(美術館訪問)